持ち家と賃貸はどっちがいい?それぞれの比較と後悔しないためのポイント

「家って、買うべき?」「ずっと賃貸でもいいのかな?」

家づくりの相談を受けていると、聞かれることの多いこの質問。どちらにもメリット・デメリットがあるので、一概に「こちらが正解」とは言いきれません。

しかし自分たちの暮らし方や将来のことを少し立ち止まって考えてみると、自分たちにとってどちらが正解か、選ぶ基準が自然と見えてきます。

この記事では、持ち家と賃貸それぞれの特徴を比較しながら、「後悔しない選び方」を住宅業界25年の経験からお伝えしていきます。

ぜひ、迷っている方は判断材料として役立ててください。

持ち家と賃貸で揺れている方は、持ち家の魅力・賃貸の魅力をしっかり把握し、両方を比較することが大切です。

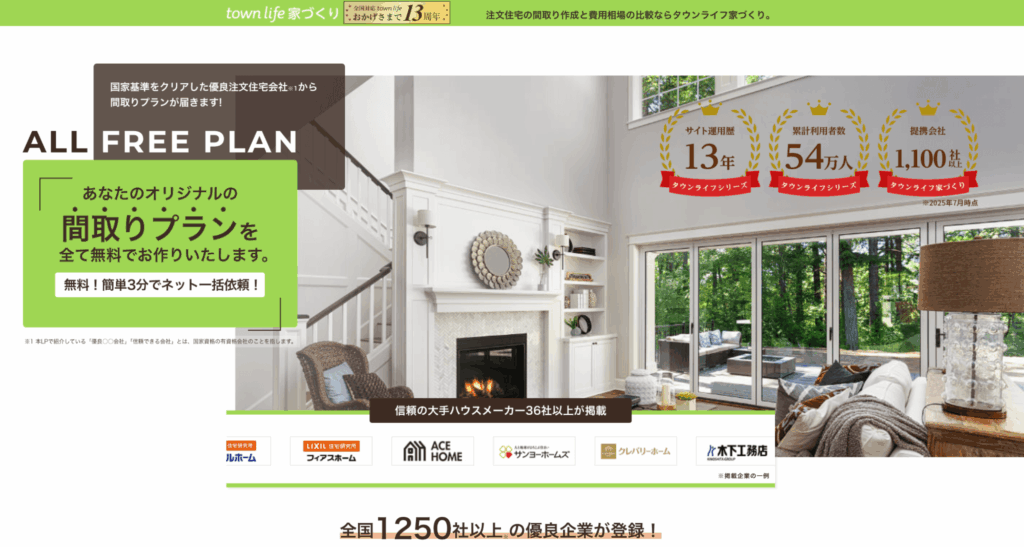

以下では、持ち家のメリットやデメリットをしっかりと知ることができるサービスをまとめています。

「注文住宅はどんな家がつくれるのか」「ハウスメーカーごとの違いはどんなものか」「費用はどれくらい必要なのか…」持ち家を建てる上で知っておきたい、そんな内容を、実感できるサービスばかりです。

【PR】

- オリジナルの間取りプランを無料作成!

- 資金計画の提案もしてもらえる

- 土地探しからサポート可能

- 全国1,250社以上の優良住宅会社が登録

- 各ハウスメーカーの特徴をカタログを一括請求可能!

- 住宅メーカーの比較検討がさくっ!とできる

- 家づくりに必要な知識をまとめた「家づくりノート」(PDF)が無料でもらえる

- 家づくりの専門家があなたに合ったハウスメーカーを提案!

- 「専門家」は業界歴10年以上の人材のみ

- 資金シミュレーション・土地情報も教えてもらえる

賃貸の魅力とじっくり比較し、自分たちにとってどちらの選択肢がベストなのか、判断してみてくださいね。

持ち家・賃貸はどっちが賢い?それぞれのメリットデメリットを比較

「持ち家と賃貸、結局どっちがいいんだろう?」

家を買おうかなと考えたときに、誰もが一度は悩むテーマですよね。

ここでは「持ち家」と「賃貸」の違いを、費用や自由度などのポイントごとに比較してみました。

| 比較項目 | 持ち家 | 賃貸 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 引越し・家具費用など(大半の諸経費はローンに組み込めるし頭金はゼロでもOK) | 敷金・礼金・引越し・家具代など(ローン不可) |

| 月々の支払い | 住宅ローン+固定資産税+維持費 | 家賃・駐車場代(更新料がある発生する月もあり) |

| 修繕費用 | 自己負担 | 原則、大家や管理会社が負担(更新料から支払っている) |

| 柔軟性 | 低い(簡単に引っ越せない) | 高い(ライフスタイル合わせて引越ししやすい) |

| 資産性 | 将来の資産になる | 資産にはならない |

| 自由度 | 高い(間取り・リフォーム自由) | 低い(原則改装NG) |

| 住み心地 | 自分仕様にできる満足感がある | 気軽だが制限も多い |

| 老後の安心感 | 完済すれば家賃が不要に | 高齢になると入居審査が厳しくなる場合あり |

| 引っ越し時の負担 | 売却や賃貸化など手続きが大変 | 解約して退去するだけ |

| 自治会・地域との関係 | 密になりやすい | 比較的ドライな付き合いが可能 |

| ペットの可否 | 可 | 犬・猫は不可な場合もある |

| 万が一のとき | 団体信用生命保険でローンがなくなるため家を家族に残せる | 家族は引き続き家賃支払いが必要 |

| 国の補助 | 補助金や住宅ローン控除など | なし |

持ち家のメリット

持ち家には以下のさまざまなメリットがあります。

- 資産として残る(将来的に売却・相続・賃貸が可能)

- 間取り・内装・設備などを自由にカスタマイズできる

- 長期的に見ると、家賃を払い続けるより安くなる場合もある

- 老後の住居費が抑えられる(住宅ローン完済後は固定資産税+維持費程度)

- 住宅ローン控除・補助金など費用面での優遇がある

- 家族構成やライフスタイルに合った設計が可能

- ペットを自由に飼える

持ち家の大きなメリットは、なんといっても資産として残ることです。

「ローンが終わるまでは資産じゃない」「賃貸と変わらない」なんて声もありますが、これには少し誤解があります。

家は「建物」と「土地」に分けて考える必要があります。たとえば5,000万円の家を買ったとして、そのうち3,000万円が土地代、2,000万円が建物代としましょう。

土地の価値が家のようにがくっと下がることは、それほど多くありません。それどころか物価が上がり金利も上昇すれば、プラスになることもあります。

つまり建物代の2,000万円さえローンを払い終えてしまえば、あとは土地はいつ売っても、資産がマイナスになることはほぼないのです。もちろん地域や相場にもよりますが、「ローン中は資産じゃない」というのは、少しもったいない見方かもしれません。

それにローンの支払いを終えたら、家に関する費用は固定資産税と維持費程度で済みます。老後の負担を軽減できるのも、持ち家の魅力です。

また、持ち家は自由度が高い点もポイント!自分好みに住まいをカスタマイズしたい方や、ペットと暮らしたい方にとって大きなメリットとなります。

持ち家のデメリット

一方で、持ち家にもデメリットはあります。以下のような点は、購入前にしっかりと理解しておきたいところです。

- 固定資産税や修繕・メンテナンス費がかかる

- 引越しが必要になっても柔軟に対応しづらい

- 売却や引っ越しの際に手間や時間がかかる

住まいを所有するということは、固定資産税や将来的なリフォーム、設備の交換といった「自分で管理する責任」がついてまわります。

また、転勤や離婚、介護などで引っ越さなければならない状況になった場合も、売却や賃貸化といった手続きを要するため、すぐに身動きが取れるとは限りません。

賃貸のメリット

賃貸には、持ち家にはない「気軽さ」があります。とくに以下のような点は、賃貸ならではの魅力といえるでしょう。

- 引っ越しがしやすく、ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる

- 修繕や設備のトラブルは大家や管理会社が対応してくれる

- 固定資産税や大規模修繕などの負担がない

転勤や結婚、家族構成の変化などで住み替えが必要になっても、賃貸なら比較的スムーズに引っ越すことができます。フットワークの軽さは、賃貸ならではですね。

また設備の不具合が出たときも、原則としてオーナー側が対応してくれるため、住む側の手間は少なくて済みます。固定資産税や大規模修繕といった、持ち家・マンションで発生する費用の面で心配が少ないのも、賃貸の魅力です。

賃貸のデメリット

とは言っても、賃貸にも注意しておきたい点があります。以下のような点が、住み続けるうえでのデメリットになりやすいポイントです。

- 家賃を払い続けても資産にならない

- 内装・設備を自由に変更できないことが多い

- 家賃の値上げが生じる可能性がある

- 高齢になると入居審査が厳しくなる場合がある

- 長期的に見れば、支払総額が持ち家より高くなるケースもある

- ペットや楽器の制限がある物件も多い

- 家賃とは別に更新料・駐車場代などの費用がかかる

一番のデメリットは、持ち家と正反対で「どれだけ長く家賃を払っても、住まいが資産にならない」ということ。持ち家のように資産として家族に残すことや、いざというときのまとまった資金源とすることは、賃貸ではできません。

また、賃貸の場合は老後もずっと家賃を払い続ける必要があります。

さらに内装を変えたり設備をグレードアップしたくても、原則として自由にリフォームができないのも賃貸の制約のひとつ。ペットや楽器など、暮らし方にも制限が出てしまいます。

年齢が上がってくると入居審査が通りにくくなるケースもあり、「住み替えの自由さ」が実感できない点もデメリットとして挙げられます。

こうした点をふまえると、賃貸は「気軽だけどずっと安心とは限らない住まい」とも言えるかもしれません。

持ち家と賃貸、結局どちらがお得なの?

持ち家と賃貸、どちらがお得かどうかは結論を出しにくいテーマです。しかし住宅業界25年、宅地建物取引士でFP1級資格を持つ僕が「お得度」だけで考えるなら、持ち家のほうが有利だと思います。

たとえば「夫婦とも35歳 共働き 世帯年収800万円 子供1人(3歳)が50年間住む」ことを前提として、費用負担を比較してみましょう。

| 費用項目 | 持ち家(諸費用込み5,000万円) | 賃貸(家賃13万) |

|---|---|---|

| 購入時の初期費用 | 引越し・家具代100万円(それ以外はローンでOK) | 敷金・礼金・仲介手数料・引越し・家具代など(約80万〜120万円) |

| 月々の支払い | 住宅ローン返済(13万8,319円/月 × 35年)※金利1%想定 35年で5809万3,980円(36年目からはローンの支払いなし) | 家賃(13万円×30年)65歳まで家賃(10万円×20年)65歳から85歳まで 総額4680万+2400万=7080万 |

| 管理費・修繕費 | 50年で400万円前後 | 基本なし(管理はオーナー負担) |

| 固定資産税・都市計画税 | 総額500万円(毎年10万円程度) | 0円 |

| 火災保険料 | 総額100万円(年2万円程度※建物+家財) | 総額50万円(年1万円前後※家財のみ) |

| リフォーム・設備交換費 | 自己負担(例:給湯器・キッチン・外壁など) | 基本オーナー負担(※過失時除く) |

| 更新料 | なし | 総額295万円(2年ごとに13万円×25回) |

| 住宅ローン控除 | 13年間で約250万程還付あり | なし |

| 引越し費用 | 原則不要(住み替えなければ) | 総額210万円前後(引越し3回で約60万円+{初期費用50万×3回}) |

| 駐車場代 | 敷地内なら0円 | 総額900万円(月1.5万円) |

| 合計(目安) | 約6,660万円 | 約8,585万円 |

このように、総額で2,000万円ほどの差が出る計算です。

持ち家の場合はローンが減っていくため、年月が経つにつれて負担も軽くなっていきます。また、ローン完済後は家と土地を売ったり賃貸にしたり、住みながら家を担保にしてお金を借りる(リバースモゲージ)も可能です。

そのため場合によっては2,000万円以上の差が出ることも少なくありません。

サイトによってはトントンとなる計算や持ち家のほうが高額になる結果を記載しているところもありますが、細かい部分まで現実的に突き詰めると、このような結果になります。

ただしこれはあくまで目安です。住んでいる場所や家の大きさによって、どちらがお得かは変わる可能性があります。また、購入する年齢によってはローンの返済期間や頭金の金額なども変化します。

若いときに建てた家であれば、将来は建て替えも検討しないといけないかもしれません(ただし現代の家は高寿命化しているので、50年くらいは屋根リフォーム程度で持つ場合も多いです)。

さらに、どれだけ持ち家がお得であっても「家賃以外に責任が発生しない賃貸がいい」「簡単に引っ越せる住まいのほうがラク」という方もいると思います。

そのため今を含め、将来的にどんな暮らしがしたいかを想定して家を買うかどうか決めることが大切です。

持ち家と賃貸、どっちが向いてる?

どちらが正解ということはなく、大切なのは「自分たちの暮らしに合っているかどうか」です。

ここでは、それぞれの住まい方に向いている人の特徴をまとめてみました。

持ち家が向いている人

- 家を「資産」として持ちたいと考えている

- 定住志向が強い

- 子育てや老後まで見据えた住まいを設計したい

- 音やペット、リフォームなど、住まいの自由度を大切にしたい

- 老後の住居費負担を軽くしておきたい(ローン完済後は負担が小さい)

- 住宅ローンの支払いに安定して対応できる見込みがある

持ち家は賃貸のように「老後に家賃を払えなくて住む場所を失う」という心配がありません。さらに土地は将来的にも資産として残りやすいという考え方もあります。

家を暮らしの器としてだけでなく、将来の備えとしても捉えたい方には、持ち家のほうが合っているかもしれません。

さらに「この場所にずっと暮らしたい」「家族の拠点をつくりたい」と考えている方にも、持ち家がおすすめです。家を自由にカスタマイズできたり、ローンを完済すれば住居費を大幅に抑えられるという点も、長く住むうえでの安心につながります。

賃貸が向いている人

- 転勤や引っ越しの可能性がある(勤務地・家族の事情など)

- 将来のライフスタイルがまだはっきり決まっていない

- 住宅ローンに縛られず、身軽でいたい

- 家のメンテナンスや修繕などに手間をかけたくない

- 資産よりも「今の暮らしやすさ」を優先したい

- 子どもが独立したあと、コンパクトな暮らしに切り替えたい

「まだ先のことは読めない」「ライフスタイルが変わるかもしれない」と感じているなら、賃貸の柔軟さは大きなメリットになります。転勤、近所トラブル、家族構成の変化などに合わせてすぐに住み替えられるという身軽さは、賃貸ならではです。

ただし資産が残らないという面で不安を感じる方も多いと思います。その場合、いざというときに売却して費用を回収できるような土地を選んで家を買うことで、ある程度の「資産性」や「柔軟な住み替え」を両立することが可能です。

家を購入して後悔しないためにできること

家を建てたあとに「こんなはずじゃなかった」と後悔する声も、よく聞きます。

すべての不安を完璧に解消することは難しくても、事前にできる備えや考え方で、後悔の可能性はぐっと減らせますよ。

予算に余裕を持つ

「住宅ローンの返済がきつくて、正直ちょっと後悔してる…」という話は、インターネットでも現実でもよく耳にします。

とくに子どもが生まれたあとに奥さんの収入が減り、一方で育児費用が予想以上にかかる…というケースは多く、収入ダウンと支出アップのダブルパンチで家計が圧迫されがち。

家は長く住む場所だからこそ、「今の収入でなんとかなる」ではなく、「少し余裕があるくらい」で計画しておくのがおすすめです。

今だけでなく「10年後、20年後」をイメージする

家を買うときはどうしても今の暮らしに目が向きがちですが、将来の変化も視野に入れておくことが大切です。

たとえば、以下の点は家の購入時につい見落としてしまいがち。

- 自分たちが年を重ねたとき、階段は大丈夫か?

- 両親の介護が必要になったら?

- 独り身の兄弟・姉妹の世話は誰がどこでする?

- 巣立った子どもが戻ってくる可能性は?

なるべくさまざまなパターンに備えて家選びや家づくりをすることで、後悔のリスクをぐんと減らせます。

また「子どもに資産として家を残したい」と思う方も多いですが、土地の価値によっては買い手が見つからず、管理だけが必要になる「負動産」になってしまうこともあります。

負動産となるかどうかの目安が、坪単価です。購入時の価格が坪単価20万円以下の土地の場合、買い手がつかない可能性が高くなります。

家を購入・建てる際は安さだけに飛びつかず、こうした土地の価値も見据えて立地を選ぶようにしましょう。

土地探しはプロにサポートを依頼したほうが無難です。以下のサービスでは、条件を入力することで非公開の土地まで紹介してもらえます。

将来も資産となるような安心できる土地を探す方に、おすすめです。

第三者の意見を取り入れる

家づくりは初めてのことだらけです。だからこそ、いろいろな立場の人の意見に耳を傾けることが大切です。

営業の話をうのみにせず別のメーカーにも聞いてみたり実際に家を建てた人の体験談を読んだり。さらに第三者の視点で相談に乗ってくれるFPや設計士に話を聞くのも良い方法です。

1人の意見だけで進めず、少し立ち止まって広い視野で考える時間をつくることが、後悔を減らす大きなカギになります。

ご近所の様子や環境を把握しておく

「家は気に入ったけど、周囲の環境が合わなかった…」というのもよくある後悔ポイントです。

「駅からの道が夜は暗い」「朝の通学路が渋滞する」「近所に思った以上に音が響く」など、図面やモデルルームではわからないリアルな暮らしに目を向けてみてください。

可能なら平日・休日・朝晩で現地を歩いてみると、住んでからのイメージがぐっと具体的になります。

こだわりポイントを明らかにしておく

「ここをこうしたかったのに諦めた」「あれをやってみたけど結局使わなかった」というのもマイホームあるあるです。

小さな不満でも、毎日の暮らしのなかで積み重なると、大きな後悔になりがち。

最初に「ここだけは譲れない」「これは絶対にいらない」といったこだわりをはっきりさせておくことが、納得のいく持ち家につながります。

まとめ|持ち家 VS 賃貸論争の答えはご家族と将来の経済次第

持ち家にも賃貸にもそれぞれ良さがあります。しかし物価はどんどん高くなっており、自分たちが老後を迎えるころには家賃も高額になっているかもしれません。また、年齢を重ねると賃貸は入居審査も厳しくなります。

一方で持ち家の場合は物価が高くなればなるほど、比例して売値も上がります。さらにローンが減ってきた段階で家と土地を売ったり賃貸にしたり、または住んでいる家を担保として新たにローンを組むことも可能です。

こうした費用負担の差が大きいことから、家を買うことのほうが安心度が高いと言えます。

とは言え「自分たちらしい暮らし」ができる方を選ぶことが、後悔しないいちばんの近道です。ぜひこの記事を、ご自身の「持ち家 vs 賃貸」の決着のヒントとして役立ててください。

もし持ち家を検討しているなら、僕は住友林業をおすすめします。価格は決して安くないですが、自分好みに家づくりができる自由度やデザイン性といった、持ち家ならではの魅力は群を抜いています。賃貸では味わえない心地よい空間が手に入りますよ。

紹介制度を使えば、以下の特典も活用できます。

- 紹介割引が得られる(10%〜)or数十万円相当の紹介特典

- 優秀な営業・設計士の紹介

- 住宅業界経験25年以上・FP1級・宅地建物取引士の資格持ちの健太郎に家づくりのプランを相談し放題

気になる方は、ぜひお気軽にご連絡くださいね。

なお、今なら紹介制度を活用した方に、5,000円分のAmazonギフトカードプレゼントキャンペーンが開催されています!

ぜひ、この冬の間に紹介制度を活用してみてくださいね。