住友林業の耐震性能は?等級3を実現する工法・実験内容を解説!より耐震性を高めるポイントも

家づくりを考えるうえで気になるのが「地震への強さ」ではないでしょうか。

東日本大震災の記憶もまだ新しく「地震への備えが十分な家をつくりたい」と考える方も多いと思います。

住友林業の家は、耐震性の高さも魅力のひとつ!標準仕様でも、揺れに強く倒壊しにくい家をつくることができます。

今回は、住友林業の耐震性能について詳しく紹介していきます。

健太郎

健太郎「耐震等級ってなに?」「住友林業のつくる家はどれくらい地震に強いの?」といった疑問に加えて、より安心できるためのポイントをまとめました。

「地震に強い家を建てたい」という思いがある一方で、どのハウスメーカーを選べば本当に安心できるのか、まだ判断に迷っている方も多いと思います。

そんなときに役立つのが、以下の家づくりを比較・相談できるサービスです。

【PR】

- オリジナルの間取りプランを無料作成!

- 資金計画の提案もしてもらえる

- 土地探しからサポート可能

- 全国1,250社以上の優良住宅会社が登録

- 各ハウスメーカーの特徴をカタログを一括請求可能!

- 住宅メーカーの比較検討がさくっ!とできる

- 家づくりに必要な知識をまとめた「家づくりノート」(PDF)が無料でもらえる

- 家づくりの専門家があなたに合ったハウスメーカーを提案!

- 「専門家」は業界歴10年以上の人材のみ

- 資金シミュレーション・土地情報も教えてもらえる

耐震性を重視したい方こそ、複数のメーカーの情報を並べて見ることで、各社の耐震性に対する強みや特徴などが見えてきます。

セリフ:地震への備えは「どの会社に家づくりを任せるか」でも大きく変わります。複数の視点から家づくりを見てみると、より納得のいく判断ができるようになるはず!

利用はすべて無料なので、ぜひ気軽に活用してみてください。

住友林業の耐震等級は「等級3」

住友林業の家は、原則として「耐震等級3」が標準です。

ここでは、「耐震等級3」とはどのレベルの耐震性能なのかを見ていきましょう。

そもそも耐震等級とは?

耐震等級とは、簡単に言えば「建物の“地震への強”さを示す指標」のことです。全部で3段階で設けられており、以下のように分類されています。

| 等級1 | 建築基準法を満たす最低限の耐震性 |

| 等級2 | 建築基準法の1.25倍の耐震性 |

| 等級3 | 建築基準法の1.5倍の耐震性 |

表からわかる通り、住友林業が建てる等級3の家は災害時に拠点となるような建物と同じレベルの耐震性を備えています。

「耐震等級3」とはどのくらいのレベル?

「耐震等級3」は、建築基準法レベル(等級1)の1.5倍の耐震性を持つとされています。

具体的には、震度7クラスの大地震が複数回発生しても、倒壊や崩壊のリスクをできるだけ抑えられるレベルです。消防署や警察署など、災害時の活動拠点となるような建物と同等レベルとされています。

もちろん耐震等級3でも「まったく壊れない」わけではありませんが、大規模な地震が繰り返し起きても、そこにいる人たちの安全性を十分に守れるイメージ…と考えると良いと思います。

「耐震等級3」は地震保険料も少しお得に!

多くの地震保険では、耐震等級2以上の建物を対象に「耐震等級割引」などの制度が用意されており、等級3であればより大きな割引が適用されることがあります。

具体的な割引率や条件は保険会社・商品によって異なるため、加入を検討する際は、必ず最新のパンフレットや担当者の説明を確認しておくと安心です。

住友林業の耐震等級はどこに書いてある?

住友林業の家の耐震等級は、「住宅性能評価書」に記載されています。

評価書の中に「耐震等級(構造の安定)」という項目があるので、気になる方はチェックしてみてください。

住友林業の高い耐震性を実現!ビッグフレーム(BF)構法の特徴

住友林業の家が地震に強い理由のひとつが、「ビッグフレーム構法(BF構法)」という独自の建て方を採用していることです。

このBF構法のおかげで、大きな地震が来たときでも建物が変形しにくく、倒壊のリスクをぐっと抑えることができます!

さらにすごいのは、この構造によって耐震性を保ちながらも、間取りの自由度が高くなること。「地震に強い=間取りが制限される」というイメージをくつがえしてくれる技術なのです。

ここからは具体的に、BF構法の特徴や強さについてもう少し掘り下げていきます。

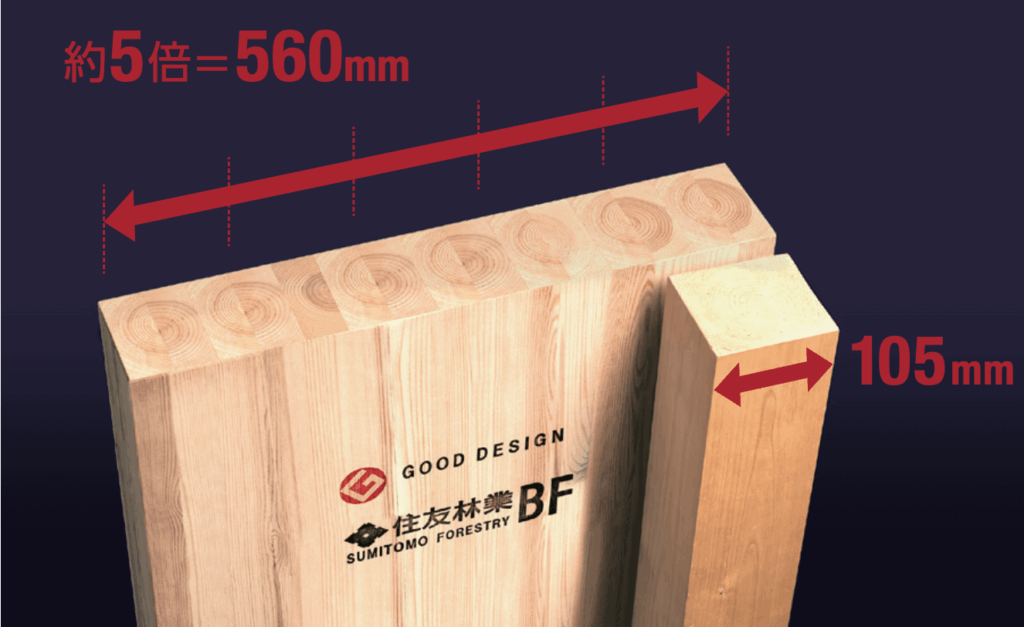

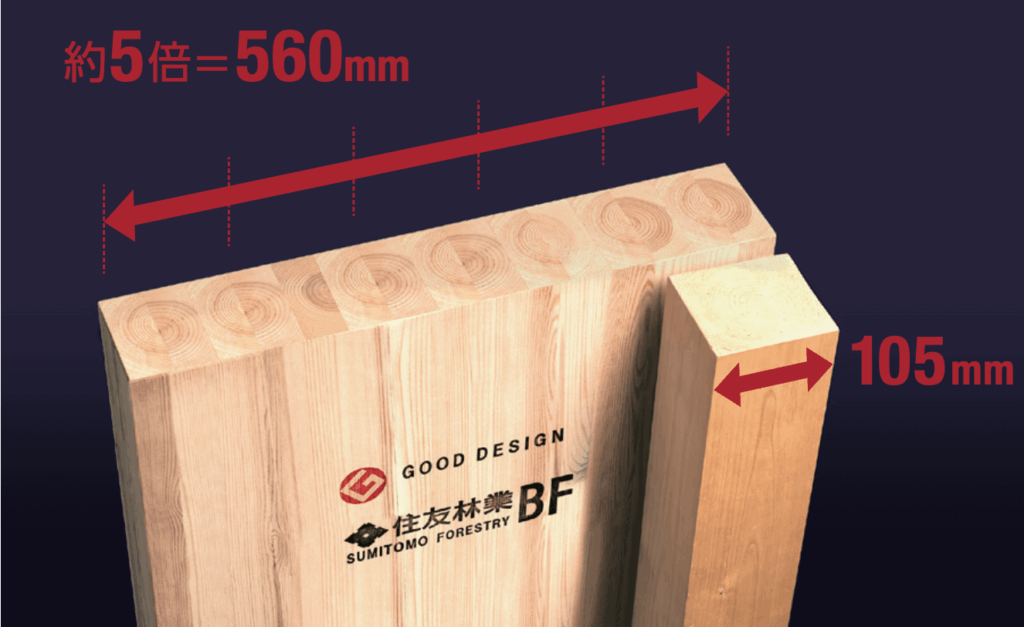

通常の柱の約5倍の太さの柱を採用

BF構法の最大の特徴は、一般的な戸建ではまず使われないような、とても大きな柱を採用する点です。

その大きさは、何と通常の柱の約5倍!56cmもの幅の木材を使用し、建物をがっちりと支えて地震の揺れから家を守ります。

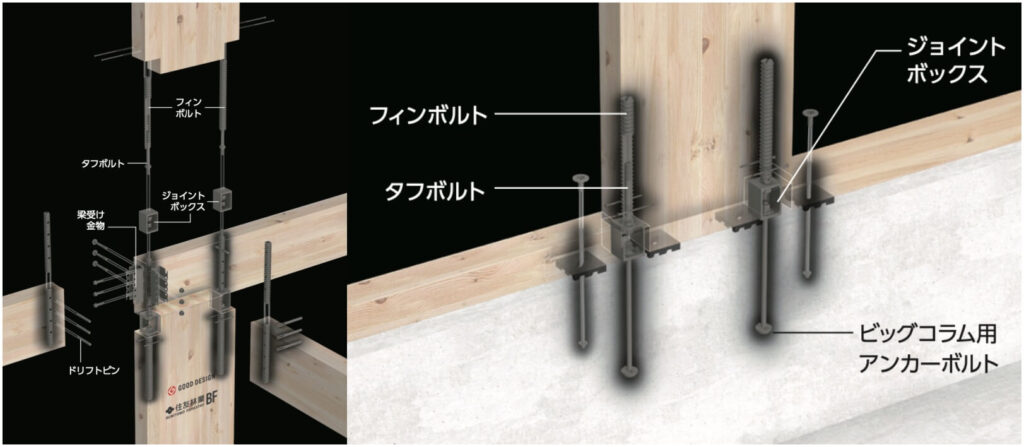

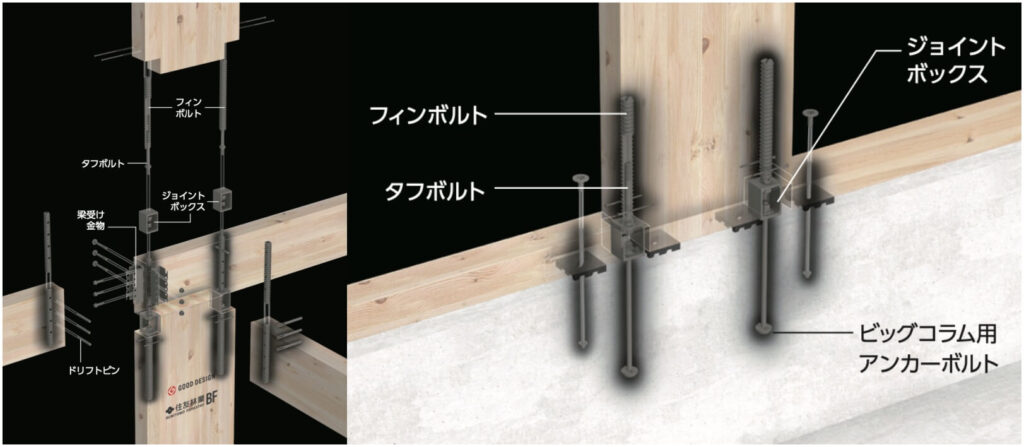

「メタルタッチ接合」による強固な構造の実現

上記の太い柱と梁、基礎はを「メタルタッチ接合」という特殊な方法でつながれています。

メタルタッチ接合とは、結合する木材の中に金属を埋め込み、それぞれの木材同士が金属と金属でつながる工法のこと。揺れや外力に負けない強固な構造を実現できます。

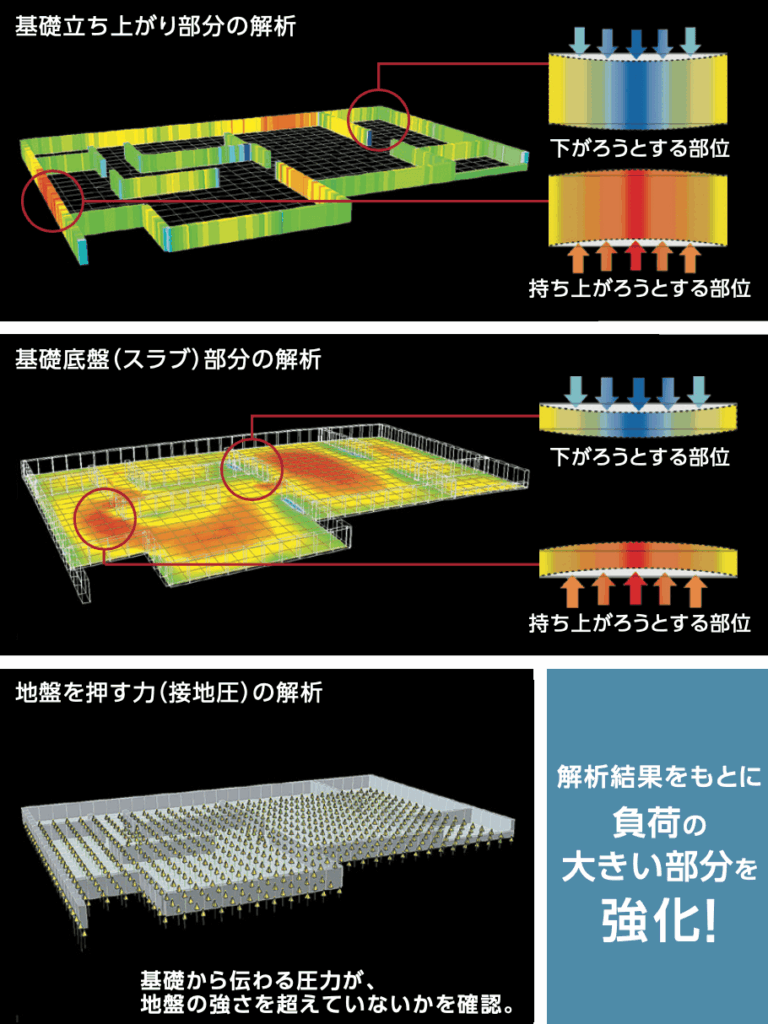

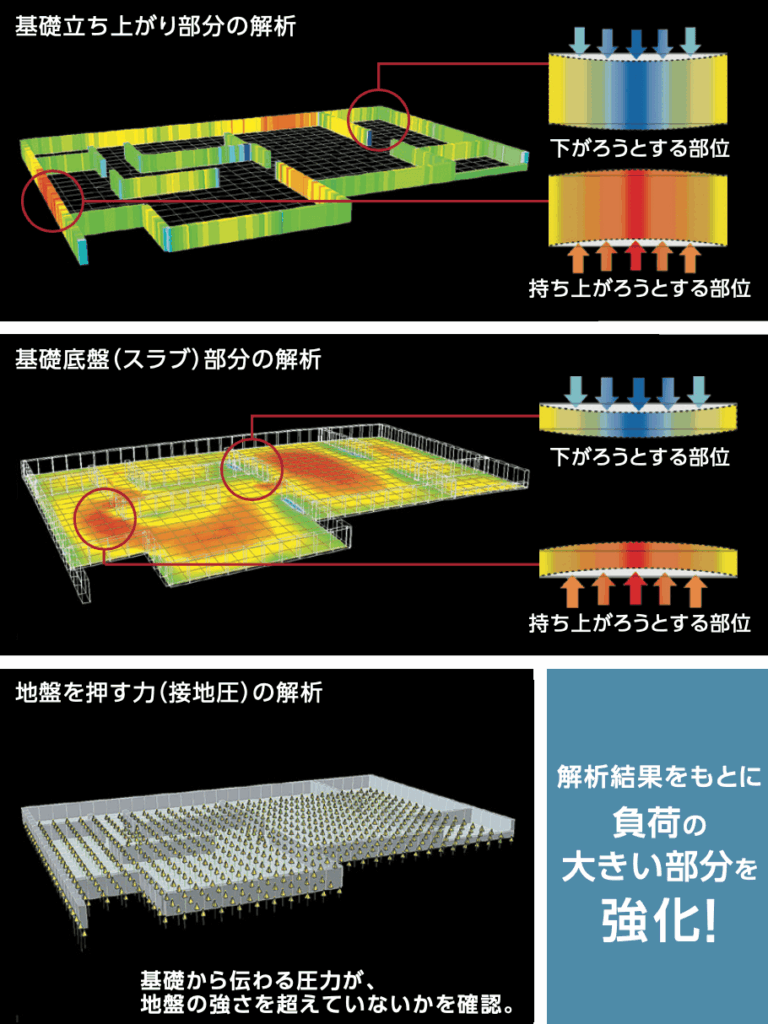

独自システム「WiNX(ウィンクス)」による基礎設計

基礎部分は、独自の「WiNX(ウィンクス)」という構造計算システムを使って、1邸ごとに最適な基礎設計を行っています。

基礎立ち上がり部分からスラブ(底面)部分の地面へ沈む力と、地面から離れる力を測定。さらに地盤を押す力の解析も行い、コンクリートの強度や基礎の形状、かぶり厚などが最適な状態になるよう、設計します。

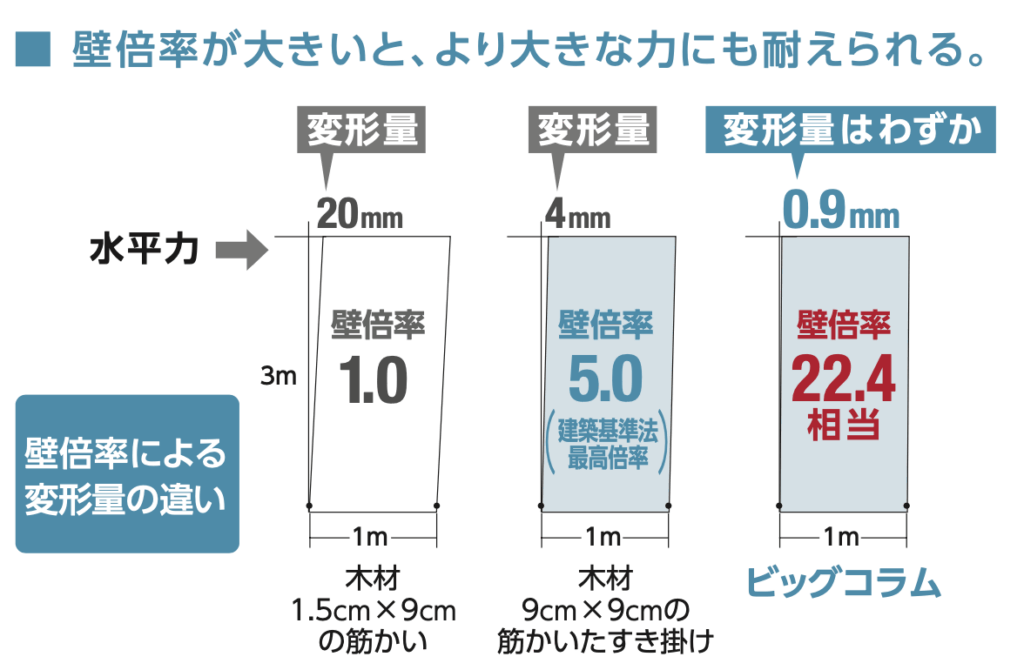

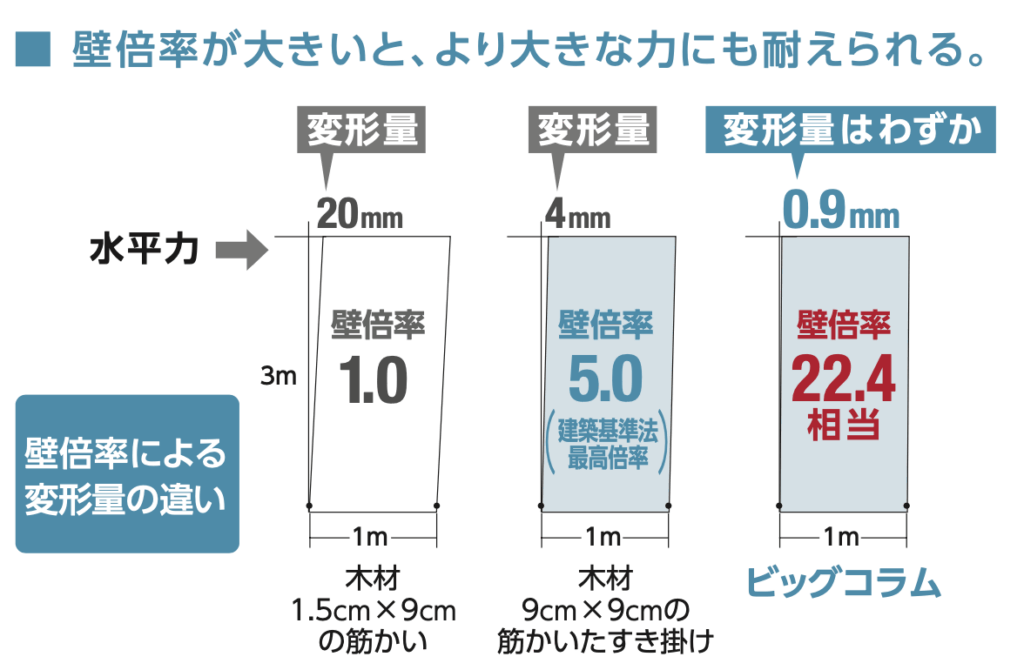

法律上の上限の4倍以上の「壁倍率」

壁の強さを示す住友林業の「壁倍率」に関しても、法律上の上限である5.0を大きく超える「22.4相当」という数値が実験で確認されています。

このように、住友林業のBF構法では、柱と梁などの構造体、さらに基礎や壁など家を支える部分まで含め、家丸ごとが耐震性を保てるよう設計されているのです。

高い耐震性で自由度の高い間取りが実現可能!

BF構法は、太くて強い柱を活用するため、通常の戸建より柱の数を減らしても、家の強度を保つことができます。

これにより、柱や壁の少ない広いリビングや大開口の窓など、自由な間取りを実現しやすくなります。

住友林業の家が「開放的でのびやか」に感じられるのは、こういった構造的な強さがあるからこそです。

住友林業の耐震実験や実績

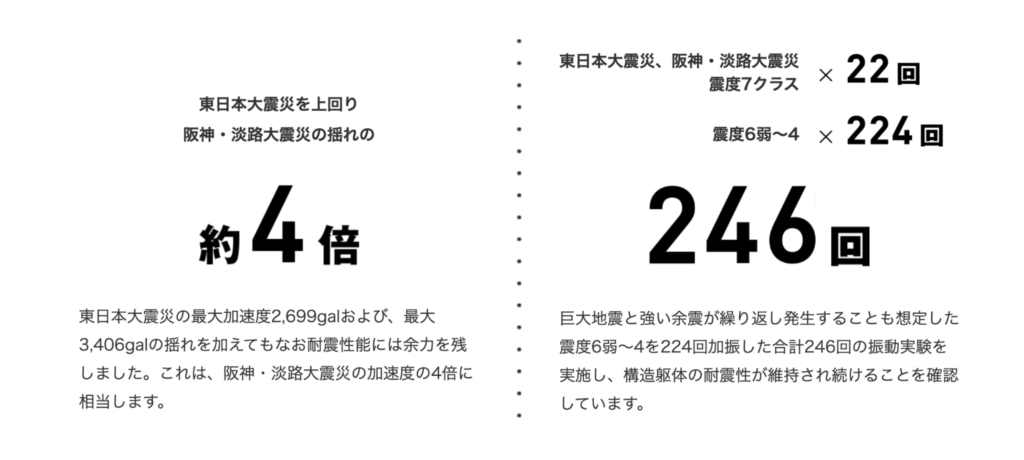

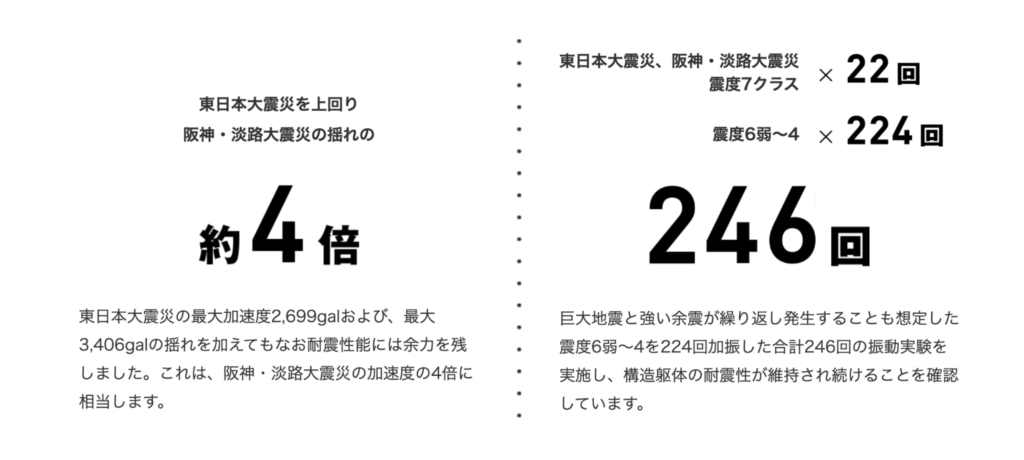

住友林業では、耐震性能の検証にもかなり力を入れており、震度4〜6弱の揺れを224回、さらに震度7クラスの揺れを合計22回、合計で246回もの加振試験を行っています。

れは阪神・淡路大震災や東日本大震災レベルの揺れにも耐えうる構造であることの証明です。

今後、同等レベルの大地震が発生しても、住友林業の家であれば安心度も高いと言えます。

より高い耐震性を確保するなら

住友林業の家は、そもそも倒壊しないレベルで作られています。

しかし「揺れない」とまではいかないため、大きな揺れが生じたら、食器が割れたり家具が倒れたりすることもあるかもしれません。

住友林業の家づくりで、より高い耐震性を求めるのであれば「制震ダンパー」を導入することも検討してみるのもアリです。

制震ダンパーとは、簡単に言えば地震の揺れを吸収する「揺れ止め」といったパーツのことです。柱や梁などの構造部分に設置して、主に建物の横揺れを吸収します。

実際、熊本地震のときには制震ダンパーを入れていた家は、食器一つ落ちなかったという話もありました。

参考:日経新聞記事

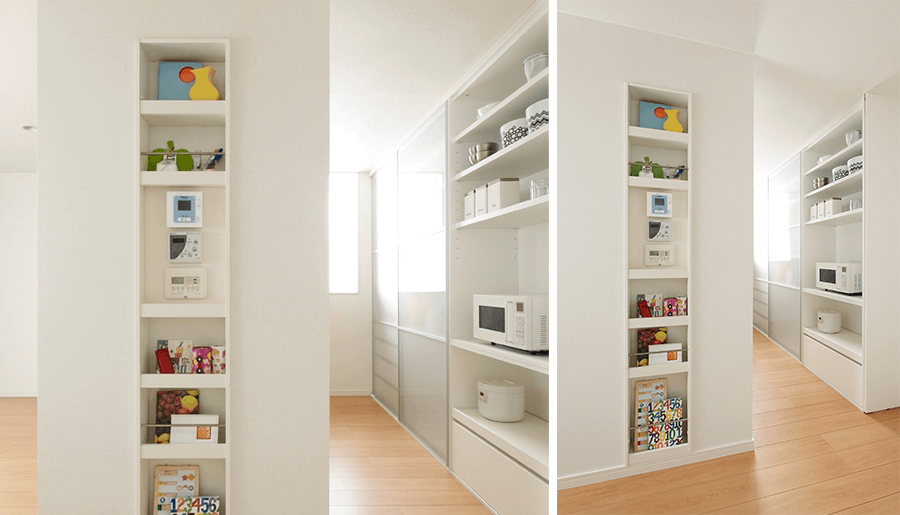

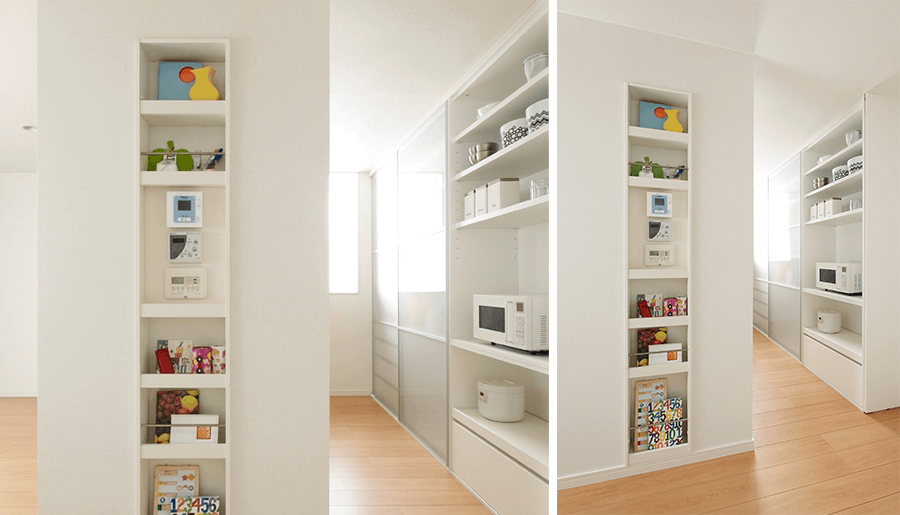

また、食器棚などの家具が倒れるのを防ぐために、クローゼット収納やニッチ収納など「建物に組み込まれた収納」を選ぶのも一つの工夫です。

そして、忘れてはいけないのが「地盤強化」。

どんなに強い構造の家を建て、制震ダンパーを入れて収納を建物に組み込んでも、地盤が弱ければ意味がありません。

ただしどのハウスメーカーであっても、地盤に補強が必要かどうかがわかるのは、契約後となります。補強が必要と判断されると、追加で100万円前後の費用がかかることもあるため、予算には余裕を持っておいたほうが良いでしょう

ちなみにわが家は地震保険に加入しませんでした

ここまで、住友林業の家の強固さを解説しました。

家づくりの際、住友林業の家の耐震性をじっくりと僕自身も学んだ結果、わが家は地震保険には加入しない選択肢を選びました。

住友林業の家は強固につくられており、もしわが家が倒壊するほどの地震が起きたら、そのときは街全体が大混乱しているはずです。そうなれば、もし保険を活用できたとしても、資材調達も難しく物流も混乱するでしょう。

新しい住まいを立て直すまでどれほど時間がかかるのか…といった事態も十分にあるためです。

それならば地震のリスクよりも、他により高い確率で起こり得るリスクに備えたほうが良いのでは…ということで、加入する保険は絞っています。

まとめ|住友林業なら地震に怯えないで済む家がつくれる

住友林業の家は、耐震等級3を標準とし、BF構法によって高い耐震性を実現しています。加振実験による実績も十分で、自由な間取りと安心の両立ができる構造です。

とはいえ、より安心した暮らしを求めるなら、制震ダンパーや収納計画、地盤対策も考えてみると良いと思います。

家づくりを進める中で、「どこまで耐震性を求めるか」は家庭ごとに違ってきます。

しかし少なくとも、僕自身は住友林業を選んだことで、地震に対する不安はかなり小さくなりました。

地震に強い家づくりを実現したい方にとって、住友林業は有効な選択肢になると思います。住友林業で家づくりを検討している方は、ぜひ、紹介制度を活用してみてください!

紹介制度を活用することで、優秀な営業を優先的に付けてもらえます。また、契約後には値引きもあるため、費用負担を抑えて耐震性の高い家づくりをしたい方にもぴったりの制度です!

「住友林業で建てたいけど、最初の一歩が不安…」という方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。

なお、今なら紹介制度を活用した方に、5,000円分のAmazonギフトカードプレゼントキャンペーンが開催されています!

ぜひ、この冬の間に紹介制度を活用してみてくださいね。

「家づくりをもっと迷わず進めたい」「後悔しない選択肢を知りたい」――そんな方に向けて、家づくりを後押ししてくれる便利なサービスをまとめて紹介します。

【PR】

- オリジナルの間取りプランを無料作成!

- 資金計画の提案もしてもらえる

- 土地探しからサポート可能

- 全国1,250社以上の優良住宅会社が登録

- 各ハウスメーカーの特徴をカタログを一括請求可能!

- 住宅メーカーの比較検討がさくっ!とできる

- 家づくりに必要な知識をまとめた「家づくりノート」(PDF)が無料でもらえる

- 家づくりの専門家があなたに合ったハウスメーカーを提案!

- 「専門家」は業界歴10年以上の人材のみ

- 資金シミュレーション・土地情報も教えてもらえる

これらは、情報収集から比較検討まで幅広くサポートしてくれる心強いツールです。住友林業が良さそうだな、と感じていても、他社と見比べてみると新しい気づきが生まれることもあります。

反対に「やっぱり住友林業が一番しっくりくる」と確信できることもあります。

家づくりは、自分だけで抱え込まず、うまくサービスや人の知恵を借りたほうがずっとラクになります。こうしたサービスを取り入れながら、視野を広げてみてください。きっと、あなたに合った答えが見つかるはずです。